四川利翔建设项目管理有限公司 陈其梁

1.1 施工速度快

1.2 质量可控

1.3 节能环保

2.1 技术成熟度不足

作为一种相对较新的建筑技术,装配式建筑在设计、生产、施工等各个环节都面临着技术挑战。设计阶段需要考虑到构件的预制化和模块化,这要求设计师具备相应的专业知识和经验,而目前这样的专业人才相对匮乏。生产环节中,预制构件的制造技术尚未完全成熟,生产效率和质量控制还有待提高,这直接影响到构件的成本。施工过程中,装配式建筑对施工技术的要求较高,现场施工人员需要掌握新的施工方法和技能,而这需要时间和培训来实现。由于技术成熟度不足,相关的施工设备和工具还不够完善,这也会增加施工成本。装配式建筑在推广初期,由于缺乏足够的实践案例和经验积累,导致在项目管理和风险控制方面存在不确定性,增加了项目的整体成本。

2.2 产业链不完善

装配式建筑方式依赖于一个高度协调和整合的产业链,包括原材料供应、构件生产、物流运输、现场施工以及后期维护等各个环节。目前许多地区的装配式建筑产业链尚未形成成熟的体系,导致多个环节存在效率低下和成本增加的问题。原材料供应链不够稳定,供应商数量有限,原材料价格波动较大,增加了成本不确定性。构件生产环节中,由于缺乏规模化生产,生产成本相对较高,且质量控制难度增加。物流运输环节也面临挑战,预制构件的运输需要特殊的物流方案和设备,增加了物流成本。现场施工方面,由于装配式建筑的特殊性,施工企业需要投入额外的人力和物力来适应新的施工方式,这也增加了施工成本。后期维护和服务体系尚未建立,导致在使用过程中出现问题时,维修和更换成本较高。

设计标准化程度低意味着每个项目都需要定制化设计,这不仅增加了设计时间和成本,而且限制了构件的通用性和可重复使用性。施工标准化程度低导致施工过程中难以实现规模化、批量化生产,增加了施工复杂性和协调难度,从而提高了施工成本。由于缺乏统一的施工标准和流程,施工团队需要花费更多时间来适应不同的项目要求,这不仅降低了施工效率,也增加了出错性。在构件生产方面,标准化程度低也意味着生产效率不高,难以实现大规模生产以降低成本。设计和施工的非标准化还导致项目管理上的混乱,增加项目管理成本和风险。由于标准化程度低,难以形成成熟的市场和供应链体系,这进一步增加了材料采购和物流成本。

3.1 提高技术成熟度

通过持续的技术研发和创新,可以不断改进预制构件的生产技术和施工方法,提高生产效率和施工质量。例如,采用先进的制造工艺和自动化生产线,可以减少人工操作,降低生产成本,同时提高构件的精度和一致性。加强设计软件和建筑信息模型(BIM)技术的应用,可以优化设计方案,提高设计效率,减少设计变更带来的成本增加。此外,通过积累实践经验和案例研究,可以形成一套成熟的设计和施工标准,为项目提供指导,降低因设计不当或施工失误导致的成本浪费。

加强对施工人员的培训和技能提升,使其熟悉装配式建筑的特点和要求,可以有效提高施工效率,减少施工过程中的错误和返工,从而降低成本。同时,通过建立标准化的施工流程和质量控制体系,可以确保施工过程的规范化和系统化,减少因管理不善带来的额外成本。推广和应用新材料、新工艺和新技术,如绿色建材、节能技术等,不仅可以降低建筑的运营成本,提高建筑的环保性能,还可以在一定程度上降低建筑的初始投资成本。通过这些措施,可以逐步提高装配式建筑的技术成熟度,实现成本的有效控制,增强其市场竞争力。加强与科研机构和高等院校的合作,可以促进产学研用的深度融合,加快技术创新和成果转化,为装配式建筑的技术进步和成本控制提供强有力的支持。

3.2 完善产业链

通过建立和优化供应链管理,可以确保原材料的稳定供应和成本控制。这包括与原材料供应商建立长期合作关系,通过集中采购和批量购买来降低原材料成本。同时,通过供应链的信息化管理,可以提高原材料的配送效率,减少库存成本和物流成本。推动预制构件生产规模化和标准化,可以显著降低单位构件的生产成本。通过建立大型的预制构件生产基地,实现规模化生产,可以分摊固定成本,提高生产效率。此外,标准化生产不仅可以减少设计和制造过程中的变异,还可以提高构件的通用性,降低定制化生产带来的额外成本。加强物流配送体系的建设,优化运输路线和方式,可以减少运输成本和时间。利用现代物流技术和信息系统,可以实现对运输过程的实时监控和管理,确保构件的安全、准时到达施工现场。

促进上下游产业的协同发展,形成产业链的闭环,可以提高整个产业链的效率和竞争力。例如,与建筑设计、施工、装修等相关企业建立战略联盟,可以实现资源共享和优势互补,降低整个项目的成本。加强市场调研和需求分析,根据市场需求调整产品结构和生产计划,可以避免过度生产和库存积压,减少浪费。通过市场导向的生产策略,可以实现供需平衡,提高资源利用效率。政府和行业协会应发挥引导和规范作用,通过制定相关政策和标准,促进产业链的健康发展。例如,通过提供财政补贴、税收优惠等激励措施,鼓励企业进行技术改造和创新,提高产业链的整体技术水平。

3.3 提升设计和施工标准化

通过制定统一的设计标准和规范,可以确保预制构件的通用性和互换性,减少定制化设计的需求,从而降低设计成本。标准化设计还有助于简化生产流程,提高构件生产的自动化水平,减少人工操作,进一步提升生产效率和降低生产成本。施工标准化能够确保施工过程的一致性和可预测性,减少施工中的不确定性和返工率。通过建立标准化的施工流程和操作指南,施工团队可以更快速地掌握施工技术,提高施工速度和质量。此外,标准化施工还有助于提高施工安全,减少事故风险,从而降低潜在的事故处理成本。标准化的构件和施工方法可以促进供应链的优化,简化物流和库存管理。预制构件的标准化有助于实现批量生产和大规模采购,降低采购成本,同时提高物流配送的效率。

通过建立行业标准和认证体系,可以提高装配式建筑的市场认可度,增强消费者信心,扩大市场需求。这不仅有助于提高企业的市场竞争力,还可以通过规模效应进一步降低成本。政府和行业协会应积极推动设计和施工标准化的进程,通过政策引导、技术支持和教育培训等手段,帮助企业和从业人员适应标准化的要求。同时,鼓励企业参与标准化的制定和推广,形成行业共识,共同推动装配式建筑行业的健康发展。

4.1 项目背景

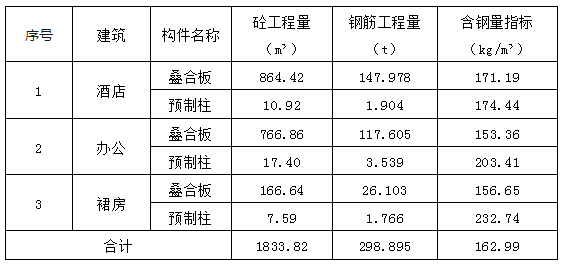

某综合体建筑项目,总建筑面积约8万平方米,包括酒店、办公楼、裙房等多个部分,总投资约7亿元。该项目采用叠合板和预制柱,旨在满足装配率,提高施工进度。

4.2 装配式钢筋指标

某项目现浇混凝土含钢量指标测算为155kg/m³,装配式构件含钢量指标为163kg/m³。

4.4 钢筋指标偏高的原因分析

4.4.1 连接节点要求

装配式构件之间的连接节点通常需要额外的钢筋来保证连接的可靠性和整体性。比如,套筒灌浆连接、浆锚搭接连接等节点处,为了满足抗剪、抗拉等力学性能要求,会配置较多的钢筋。

4.4.2 抗震性能考虑

装配式建筑在抗震设计上通常要求更高。为了提高结构的抗震能力,需要增加钢筋的用量来增强构件的延性和耗能能力。例如,在预制柱、预制剪力墙等构件中,可能会配置更多的边缘构件钢筋和约束钢筋,以满足抗震规范的要求。

4.4.3 预制精度要求

装配式构件在工厂生产时,需要保证较高的尺寸精度和质量稳定性。为了达到这一要求,可能会在构件中增加一些构造钢筋,以防止混凝土在浇筑和养护过程中出现裂缝等质量问题。例如,预制楼板中可能会设置一些温度钢筋或防裂钢筋,以减少楼板在使用过程中的裂缝产生。

4.4.4 运输和吊装要求

装配式构件在运输和吊装过程中需要承受一定的外力作用。为了保证构件在这些过程中的安全性,需要在构件中配置足够的钢筋来提高其强度和刚度。例如,预制梁在吊装时,需要考虑吊装点处的局部应力集中问题,因此会在吊装点附近增加加强钢筋。

综上所述,根据某项目装配式钢筋含量指标对比分析,由于装配式建筑的施工过程相对复杂,涉及到工厂生产、运输、现场安装等多个环节,为了确保构件的质量和结构的安全性,可能会在设计中增加一定的安全余量,从而导致钢筋含量偏高。同时,为了便于质量检测和控制,一些装配式构件可能会采用较为保守的设计方法,增加钢筋用量以提高构件的可检测性和可靠性。虽然采用装配式构件节约了工期,但在结构复杂的工程中也增加了建筑成本。

装配式建筑作为一种创新的建筑模式,虽然具有施工速度快、质量可控和节能环保等显著优势,但其造价成本偏高的问题不容忽视。通过深入分析,发现技术成熟度不足、产业链不完善以及设计和施工标准化程度低是导致成本偏高的主要原因。为了有效控制和降低成本,必须采取一系列优化策略,包括提高技术成熟度、完善产业链和提升设计施工的标准化。这些措施不仅能够直接降低成本,还能间接提高整个行业的生产效率和市场竞争力。

参考文献:

[1]张沛哲.建筑工程造价中各阶段成本控制探讨[J].中国住宅设施,2024,(07):76-78.

[2]李蒙蒙.建筑施工成本控制和工程造价动态管理措施[J].江苏建材,2024,(03):149-152.

[3]白婷.装配式建筑工程造价成本控制及影响分析[J].建筑与预算,2024,(06):70-72.

[4]李莎.新时代建筑安装工程造价预算与成本控制措施研究[J].中国建筑装饰装修,2024,(12):119-121.

[5]王盼,王清波,刘猛.建筑工程造价动态管理与成本控制研究[J].散装水泥,2024,(03):160-162.

[6]徐爽.装配式住宅建筑工程造价预算与成本控制对策研究[J].居舍,2024,(18):162-165.

[7]黄雪峰.建筑装饰装修工程造价管理及成本控制的措施[J].中国建筑装饰装修,2024,(10):112-114.

[8]郭裕洲.建筑装饰装修工程造价管理与成本控制措施研究[J].经济师,2024,(05):294-295.

.